人文与纪实

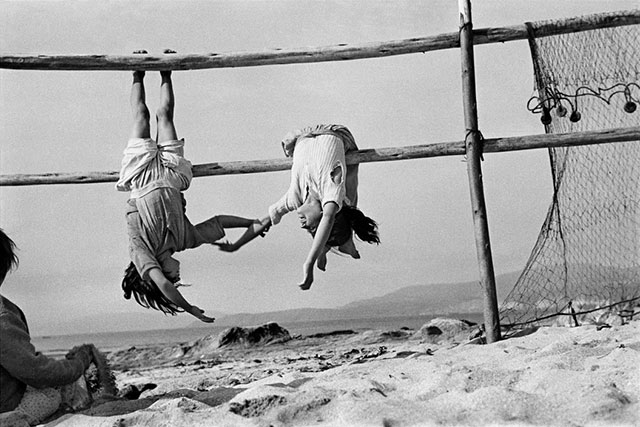

Denis Thorpe的“黑白印迹”

英国摄影家Denis Thorpe一生都在世界各地拍照,他的作品多数以归到记录性拍摄的大类别中,不过,稍加观察,就能发现他的作品非常注重视觉上的美,而且是有意识地去寻找和捕捉那些生动的,或者是有趣的瞬间。这让他的作品非常容易被大众接受。

没有答案的拼图游戏

Roger Ballen的黑白摄影作品,在很大程度上完全抛弃了叙事功能,甚至也很难说是记录,却如同锋利的手术刀般,为生活制作了一个又一个切片,看起来既具有强烈的写实感,又充满了抽象意味。影像在这个意义上,的确已经凝练为诗,而诗,很多时候是无法通过叙述性的语言来解读的。

辽远北境

沃尔库塔(Vorkuta),俄罗斯北部城市,距莫斯科约40小时火车车程,曾因煤矿而兴起,如今煤矿已经废弃,留下众多遗迹。这组图片来自摄影师 Tomeu Coll,以写实手法记录了这座北境冰雪之国的街景与人文。

青葱岁月,鲜嫩少年

时间往前数,那个时候约翰尼·德普与凯特·莫斯如胶似漆,莱昂纳多一脸粉嫩,尚无黑超挡脸的安娜·女魔头青涩稚嫩地笑着,以及多年以后才会受困于反犹言论的约翰·加利亚诺……一切刚刚开始的时候多么美好。

维姆·文德斯的Polaroid

今天的宝丽来爱好者而言,一般比较注重的是其单纯的色彩效果。而在文德斯看来,“即时成像”本身就如同一种魔术,而由此所得的影像,似乎不是拍摄,而是从某个地方“偷来”的,具有一种极富文艺感的气息。

50年代,巴黎的几个“决定性瞬间”

上世纪五十年代,“时尚之都”巴黎刚刚从二战的噩梦中苏醒过来,摄影师Marilyn Stafford以敏锐而富有艺术感的影像,在破败与格调交织的巴黎街头拍摄了众多意趣盎然的照片,兼具纪录与时尚风格,颇为耐看

对城市的思考:一种超现实图景

纽约布鲁克林区的影像创作者Ben Zank似乎拥有一副“超现实”的眼睛,他拍摄的城市题材人像摄影作品,动用了不平凡的想象力,所谓脑洞大开,把人物置于奇诡的场景中,并且动用了很多摄影上的“小花招”,创造出一幅幅超现实的城市图景。